Kritik

Verdammt, «Avatar: Fire and Ash» ist schon wieder grosses Kino

von Luca Fontana

Zwischen Studienbeginn, Beziehungszweifeln und Selbstsuche erzählt der zweite «Perfect‑Tides»‑Teil vom Übergang ins Erwachsenenleben. Das ruhige Point-and-Click-Adventure setzt auf authentische Dialoge, unaufgeregte Szenen und ein stilles, aber wirkungsvolles Erzähltempo.

Ich stehe in dieser neuen Stadt und fühle sofort, wie groß alles ist: größer als ich, größer als das Leben, das ich bisher kannte. Die Geräusche der Straßen, die fremden Gesichter, der Gedanke an die erste Vorlesung morgen: Alles schiebt sich auf mich zu, während ich noch immer an einer Beziehung festhalte, die längst zu schwer geworden ist. Jede Nachricht von ihm zieht an mir, reißt mich zurück in eine Version meiner selbst, die ich eigentlich hinter mir lassen will.

Das sind die Gedanken von Mara, der Figur, die ich spiele. In jedem Schritt spüre ich ihre Unsicherheit. Sie will neu anfangen, Literatur studieren, endlich herausfinden, wer sie sein könnte. Doch dieser Übergang fühlt sich eher an wie ein Sprung ohne Netz. Zwischen Wohnheimflur, Bahnhofsgleis und Uni-Eingang kämpft sie sich durch die Tage, die gleichzeitig Hoffnung und Überforderung tragen.

Ich erlebe, wie sie versucht, all die lockeren Fäden ihres Lebens zusammenzuhalten: die toxische Beziehung, die Erwartungen der Uni, die eigenen Träume, die kaum Form annehmen wollen. Jeder Dialog, jeder Ort, jede Begegnung zeigt, wie schwer es ihr fällt, sich in diesem neuen Kapitel ihres Lebens zu behaupten. Und genau dadurch zieht mich «Perfect Tides: Station to Station» ins Game hinein: mit der ehrlichen, verwirrenden Mischung aus Zweifel und Aufbruch, die den Beginn eines Erwachsenenlebens so schmerzhaft und so wertvoll macht.

«Perfect Tides: Station to Station» ist das neue Point-and-Click-Adventure von Three Bees, dem kleinen Studio, das schon hinter dem ersten Teil steckt. Entwickelt wurde es erneut von Meredith Gran, die auch diesmal jede Szene, jedes Gespräch und jede Unsicherheit mit ihrem unverkennbaren Gespür für Coming-of-Age-Momente durchdringt.

Ich spüre in jeder Zeile, in jeder noch so beiläufigen Beobachtung, dass hier jemand schreibt, der diese Übergangsphase nicht romantisiert, sondern sich daran erinnert. Gran interessiert sich nicht für große Konflikte, nicht für dramatische Wendepunkte. Sie interessiert sich für das Unfertige, für diese kurzen Augenblicke, in denen man glaubt, etwas über sich verstanden zu haben. Nur um es im nächsten Moment wieder zu verwerfen.

Das Spiel knüpft drei Jahre nach Maras Highschoolzeit im Jahr 2000 an. Die Insel des ersten Teils ist Vergangenheit, ein Ort der Enge und Geborgenheit zugleich. Jetzt ist die Welt größer geworden und Mara wirkt darin verloren.

Ich begleite Mara also nicht nur durch einen inneren Umbruch, sondern auch durch eine Fortsetzung, die bewusst dort weitermacht, wo der Vorgänger sie zurückgelassen hat: als Teenagerin mit viel zu großen Träumen für eine viel zu kleine Insel. Jetzt ist sie 18, neu in der Stadt, neu im Studium. «Station to Station» erzählt dieses Jahr als fein gezeichnetes Mosaik aus Unsicherheit, Überforderung und jenen seltenen Momenten, in denen plötzlich alles Sinn ergibt.

Und während ich durch diese Jahreszeiten mit ihr gehe, merke ich: Die eigentliche Handlung besteht nicht aus Ereignissen, sondern aus Entscheidungen. Entscheidungen, die schwerfallen, weil sie direkt aus ihrem Gefühlschaos entstehen. Entscheidungen, die ich mittrage, weil ich sie spiele. Entscheidungen, bei denen ich spüre, wie sehr dieses Spiel darauf ausgelegt ist, mich nicht nur zusehen zu lassen, sondern mitzufühlen.

Was diese Entscheidungen trägt, sind Gespräche. Viele Gespräche. Gespräche sind hier kein Mittel zum Zweck, kein Vehikel für Questfortschritt oder Handlungstrigger. Sie sind das Spiel.

Ich rede mit Kommilitonen, Mitbewohnerinnen, alten Bekannten, flüchtigen Begegnungen. Manche Gespräche verlaufen im Nichts, andere hinterlassen Spuren. Fast alle fühlen sich roh an, ungeschönt, manchmal unangenehm ehrlich. Sätze brechen ab, Gedanken bleiben unausgesprochen. Man redet aneinander vorbei, missversteht sich, hofft und verletzt sich gegenseitig. Und dann? Schweigen.

Was diese Dialoge so stark macht, ist ihre Unberechenbarkeit. Es gibt keine klaren guten Antworten, keine offensichtlichen Abzweigungen in richtig oder falsch. Jede Reaktion trägt Unsicherheit in sich. Oft bleibt das Gefühl, etwas Falsches gesagt oder etwas Wichtiges nicht ausgesprochen zu haben. Ein leiser Stich, der nachhallt.

Gerade darin liegt die große Qualität dieses Spiels: Es zwingt mich, mit Ambivalenzen zu leben. Mit dem Unfertigen. Mit der Tatsache, dass nicht jede Beziehung erhalten, nicht jeder Konflikt geklärt, nicht jede Emotion verstanden werden kann. Manche Gespräche enden offen. Manche wirken banal, um später überraschend an Gewicht zu gewinnen. Andere tragen von Beginn an eine Schwere in sich, die sich kaum abschütteln lässt.

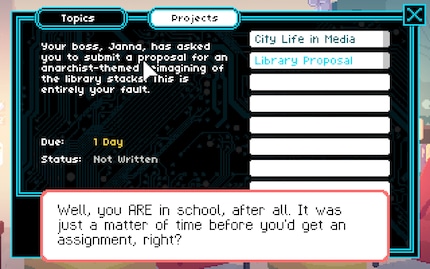

«Station to Station» arbeitet nicht mit klassischen RPG-Werten, aber es besitzt ein feines, fast unscheinbares Erfahrungssystem. Alles, was Mara liest, hört oder erlebt, speichert sie als Thema ab. Jedes dieser Themen wächst, je mehr sie sich damit beschäftigt. Gespräche, kleine Begegnungen, Bücher, Orte: Alles kann ihren Wissensstand in bestimmten Bereichen wie Sex, Musik oder Anarchismus anheben.

Ein Kinobesuch boostet beispielsweise ihren Wert in Filmen. Diese Erfahrungspunkte öffnen zusätzliche Dialogoptionen, verschieben Stimmungen oder verändern, wie sicher Mara in bestimmten Gesprächen auftritt. Ein neues Thema kann eine Tür öffnen oder eine andere zufallen lassen.

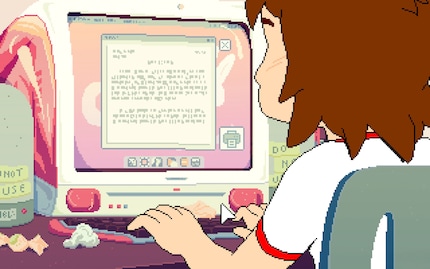

Spielerisch bleibt «Station to Station» ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Reduziert, entschleunigt, ist bewusst unspektakulär. Ich bewege Mara durch Stadtviertel, betrete Cafés, Wohnungen, Hörsäle, Bahnhöfe. Ich rede, warte, gehe, komme zurück. Oft ohne klares Ziel.

Diese Schlichtheit bildet Maras Innenleben erstaunlich präzise ab: Wege, Wiederholungen, Leerlauf. Nicht jeder Tag bringt Erkenntnis. Nicht jede Szene fühlt sich wichtig an. Aber alles fügt sich langsam zu einem Gesamtbild. Gleichzeitig kann dies allerdings auch ermüdend, fast lähmend wirken.

Fortschritt fühlt sich hier selten wie ein Triumph an. Eher wie ein vorsichtiges Weitergehen, ohne genau zu wissen, wohin.

Die Pixeloptik von «Perfect Tides: Station to Station» wirkt schlicht, aber gezielt. Jede Szene ist knapp komponiert: kleine Räume, schmale Straßen, enge Wohnungen. Farben bleiben oft gedämpft, fast müde und treffen Maras Stimmung erstaunlich genau. Licht setzt seltene Akzente, die sich anfühlen wie kurze Atempausen: ein warmes Fenster, ein glühender Abendhimmel, ein Neonflackern im Wohnheimflur. Die Grafik will nicht beeindrucken, sie will Nähe schaffen. Und das gelingt.

Der Sound unterstützt diese Zurückhaltung. Die Musik bleibt sparsam, eher ein Hauch als ein Score: leise Synth-Flächen, sanfte Akzente, kaum Melodien.

«Perfect Tides: Station to Station» wurde mir von Three Bees für den PC zur Verfügung gestellt. Das Spiel ist seit dem 22. Januar für den PC und Mac verfügbar.

«Perfect Tides: Station to Station» ist kein Spiel, das mich überwältigt. Es begleitet mich. Es fordert meine Geduld, mein Mitgefühl, meine Bereitschaft, in kleinen Schritten zu denken.

Diese Geschichte eines unsicheren Jahres wird in vorsichtigen Pixeln und flüsternden Sounds erzählt. Sie ist ein ruhiger, ehrlicher Blick auf das Erwachsenwerden. Wer sich darauf einlässt, erlebt ein Spiel, das nicht spektakulär, aber tief wirkt.

Am Ende bleibt das Gefühl, Mara nicht nur gespielt, sondern begleitet zu haben. Und das ist vielleicht das größte Kunststück dieses Spiels: Es lässt mich in einer Welt zurück, die klein wirkt, aber voller Wahrheit steckt.

Pro

Contra

Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.

Welche Filme, Serien, Bücher, Games oder Brettspiele taugen wirklich etwas? Empfehlungen aus persönlichen Erfahrungen.

Alle anzeigen