Hintergrund

Einfach den Stecker ziehen: Die Geschichte von Konrad Zuse

von Kevin Hofer

Computer aus der Sowjetunion? Waren das nicht alles Kopien von IBM? Nein. Der sowjetische Computerpionier Sergej Lebedev tüftelt unter widrigen Umständen in den frühen 1950ern den ersten digitalen Computer der Sowjetunion aus.

Kiew 1949. Genauer: Feofaniya. Ein vom 2. Weltkrieg stark gebeuteltes Kloster im Vorort der ukrainischen Hauptstadt. Arbeiter gehen ein und aus und setzen das Gebäude in Stand. Hier wollen Sergej Lebedev und sein Team den ersten digitalen Computer der Sowjetunion entwickeln.

Die Infrastruktur ist alles andere als gut. Das Kloster hat keine zentrale Heizung. Das Team muss Holz hacken, um die wenigen Cheminées zu befeuern. Viel schlimmer ist jedoch die Anreise: Feofaniya liegt 15 Kilometer ausserhalb Kiews. Es gibt zu dieser Zeit weder öffentliche Verkehrsmittel noch gepflasterte Strassen. Deshalb müssen die Teammitglieder mit einem alten sowjetischen Truck – einem Guzik – hingefahren werden. Der bleibt im Frühling und Herbst öfters im Morast und im Winter im Schnee stecken. Um an den Arbeitsplatz zu gelangen, bleibt nichts anders als schieben übrig. Deshalb wohnen einige der Teammitglieder im Kloster.

Es ist erstaunlich, dass es Lebedev und Team unter diesen Umständen im November 1950 gelingt, einen Computer zu bauen und zum Laufen zu bringen.

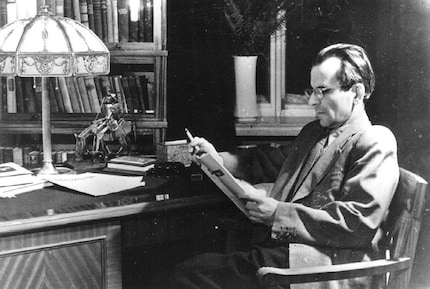

Sergej Alexejewitsch Lebedev wird am 2. November 1902 in Nischni Nowgorod im heutigen Russland geboren. Seine Eltern sind Lehrer. Sie tun alles, damit der vielseitig interessierte Junge seinen Wissensdurst stillen kann. Bereits als Kind interessiert er sich für Elektrizität und baut selbst einen Dynamo. Er spielt Piano und rezitiert Gedichte.

Kurz nach der Oktoberrevolution 1917 wird Sergejs Vater samt Familie in die Stadt Sarapul geschickt. Nur, um ein Jahr später nach Moskau verlegt zu werden. Sergej und sein Vater gehen alleine in die heutige Hauptstadt Russlands. In der Folge wird die Mutter krank und Sergej holt seine Schwester und Mutter alleine von Sarapul nach Moskau. Eine beschwerliche Reise, die Lebedevs selbstbewusste, unabhängige Persönlichkeit formt.

1921 beginnt er ein Studium als Elektroingenieur an der technischen Universität in Moskau. Hier spezialisiert er sich auf Hochspannungs-Technologien. Nach dem Studium unterrichtet er und hilft bei der Konstruktion von Kraftwerken und Übermittlungstechnologien. Bereits früh in seiner Karriere hat er leitende Positionen inne. Er gilt als sehr hilfsbereit und bescheiden. Wenn er bei Errungenschaften hilft, dafür aber keine Wertschätzung erhält, stört ihn das nicht gross. Er gibt nicht viel auf Preise oder Lob. Lebedev ist energiegeladen und ruhig zugleich. Als begeisterter Bergsteiger erklimmt er mit 35 den 5642 Meter hohen Elbrus, den höchsten Gipfel des Kaukasus.

In seiner Arbeit muss Lebedev lineare und nicht-lineare Differenzialgleichungen lösen. Er denkt deshalb über mechanische Methoden der Berechnung nach. Er wird unter anderem von mechanischen analogen Rechnern, wie sie Vannevar Bush entwickelt hat, inspiriert. In den 1930ern und 1940ern geht die sowjetische Forschung in Richtung analoger Geräte.

1943 geht Lebedev nach Moskau und wird Leiter des neuen Departements für die Automatisierung elektrischer Systeme am Elektroingenieurs-Institut. 1946 wird er zum Direktor der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ernannt. Hier beschäftigt er sich vermehrt mit der Problematik der automatischen Berechnung.

Zunächst gilt sein Fokus analogen Geräten, aber relativ schnell wendet er sich digitalen Computern zu. Mit gleichgesinnten Mathematikern, Elektroingenieuren und Physikern entwickelt er Konzepte und Prinzipien, die in den ersten digitalen Rechner der Sowjetunion fliessen: MESM (Malaia Elektronnaia Schetnaia Mashina – Kleine elektronische Rechenmaschine)

.

Bevor es aber so weit ist, muss Lebedev die Akademie der Wissenschaften davon überzeugen, ein spezielles, geheimes Labor einzurichten, um an elektronischen Computern zu forschen. Es gelingt ihm. 1948 beginnt er mit der Rekrutierung von Personal für das Labor. Die meisten der bis zu zehn Mitarbeitenden hat zuvor noch nie von elektronischen Rechenmaschinen gehört. Zu Beginn wird viel Zeit in die Schulung investiert. Ende 1948 ist das Team bereit und Lebedev hat das grundlegende Design der Maschine fertig.

1949 wächst das Labor auf 20 Mitarbeitende an. Die Vorarbeiten für den Bau sind abgeschlossen. Jetzt steht Lebedev jedoch vor einem Problem: Wo im vom Krieg zerstörten Kiew soll er die Maschine bauen?

Kiew hat unter dem Krieg stark gelitten. Vor allem an Unterkünften und Bauland fehlt es. Hinzu kommt, dass in den 1940ern nur wenige Leute das potenzial digitaler Computer erkennen. Glücklicherweise erklärt sich die ukrainische Akademie der Wissenschaft dazu bereit, das Kloster in Feofaniia zur Verfügung zu stellen.

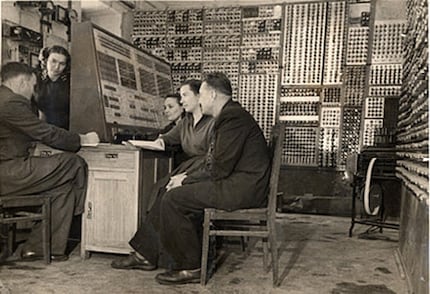

Nebst Wärme, Distanz und Strassen muss Lebedev eine weitere Herausforderungen meistern. Das Kloster ist zwar gross, jedoch keiner der Räume gross genug für die «kleine» elektronische Rechenmaschine. Die braucht nämlich gut und gerne 50 Quadratmeter Platz – etwa 1,3 Mal so gross wie ein Boxring. Deshalb müssen die Räume des Klosters vergrössert werden.

Boris Malinovsky, Experte über Computer aus der Sowjetunion, spricht über MESM und Lebedev.

Als mit dem Bau endlich begonnen werden kann, ergeben sich weitere Probleme. Beispielsweise geben lose Kabel Spannung an das Gehäuse der Maschine ab. Wenn die Mitarbeitenden nicht vorsichtig sind, trifft sie ein 250-Volt-Schock. Deshalb muss eine spezielle Isolation entwickelt werden.

Ein weiteres Problem sind die rund 6000 Vakuumröhren der MESM. Aufgrund des schwierigen Herstellungsprozesses ist jede Röhre einzigartig. Da sie jedoch parallel laufen, müssten mindestens immer zwei Röhren dieselben Eigenschaften aufweisen. Deshalb muss das Team von Lebedev alle Röhren testen und entsprechend in Paare aufteilen. Um ein passendes Paar zu finden, müssen sie unter Umständen tausende Röhren testen.

Das ist aber nicht das einzige Problem mit den Röhren: Im Verlauf ihres Lebenszyklus verändern sich ihre Eigenschaften. Zudem schwingen die Röhren, sobald die Maschine eingeschaltet wird, während rund zwei Stunden. Während dieser Zeit ist sie unbrauchbar. Deshalb wird MESM einfach laufen gelassen – ausser bei einem Service versteht sich. Letztes Problem mit den Röhren: Sie erzeugen viel Hitze. Im Winter wird es im Raum gut 30 und im Sommer gar 40 Grad Celsius. Da es keine Klimaanlage gibt, müssen die Röhren mit handbetriebenen Ventilatoren gekühlt werden. Es kommt dennoch öfters vor, dass die Röhren wegen der Hitze zufällige Signale abgeben und die Maschine deshalb abgestellt werden muss.

Um die Probleme zu lösen, erwartet Lebedev von seinen Mitarbeitenden, dass sie auch mal am Abend arbeiten. Es kommt häufig vor, dass er selbst erst um 3 Uhr morgens Feierabend macht.

Trotz der harten Arbeit geniessen die Mitarbeitenden und Lebedev ihr Leben während dieser Zeit. Sie diskutieren Probleme auf Spaziergängen im nahegelegenen Wald oder am See. Er selbst soll sogar einen Lieblings-Baumstrunk haben, auf dem er viel sitzt und nachdenkt. Dabei macht er Notizen, aber nicht immer in sein Notizbuch, sondern seine Zigarettenschachtel. Lebedev raucht viel.

Am 6. November 1950 ist es dann aber so weit: MESM löst ihre erste, einfache Rechnung: Was gibt 2 x 2? Glücklicherweise gibt die Maschine fast immer «4» als Antwort. 1951 ist MESM im Vollzeiteinsatz. Ab 1952 auch für streng geheime Berechnungen für Raketen und Nuklearwaffen. Bis 1957 läuft MESM und wird dann ausser Betrieb genommen. Sie gilt heute als erste funktionsfähige elektronische Rechenmaschine auf dem europäischen Festland.

MESM ist umso mehr eine riesige Errungenschaft, wenn man bedenkt, dass nur etwa 20 Personen an deren Entwicklung beteiligt sind. Der US-amerikanische ENIAC war zwar grösser und leistungsfähiger, dafür arbeiteten auch über 200 Personen an ihm.

Lebedev ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit anderen Projekten beschäftigt. BESM-2 – Schnell arbeitende Elektronen-Rechenmaschine 2 – ist 1958 der erste seriengefertigte Computer Lebedevs.

Lebedev ist nicht der Einzige, der zu dieser Zeit in der Sowjetunion an elektronischen Rechnern arbeitet. Weitgehend isoliert voneinander entwickeln Teams andere Rechenmaschinen. Der sowjetische Computersektor ist deshalb bis in die 1960er stark fragmentiert. Eine Kombination von den Maschinen unterschiedlicher Baureihen fehlt, sie verwenden keine einheitliche Bit-Länge, was die Übertragung erschwert. Die Produktionszahlen bleiben deshalb im Vergleich zu den in den USA gefertigten Computern klein.

Auch in Bezug auf die Software hinkt die Sowjetunion der USA hinterher. In den USA sorgen Computerprogramme dafür, dass die Rechner auch von Laien bedient werden können. Die Programmierung bleibt in der sozialistischen Räterepublik bis in die späten 1960er Angelegenheit der Nutzenden.

Unter sowjetischen Computerexperten herrscht deshalb ab Ende der 1960er Jahre der Konsens, dass eine eigene Reihe kompatibler Computer nötig ist. Also solche Computer die miteinander kompatibel sind und mit einer einheitlichen Sprache kommunizieren. Lebedev tanzt hier aus der Reihe. Er bezweifelt die technische Realisierbarkeit und den Nutzen einer solchen Computerreihe.

Dennoch setzen sich die Befürworter der kompatiblen Computer durch. Mithilfe der Spionagetätigkeit der DDR gelingt es, das IBM System/360 zu kopieren. Trotz dieser Kopien gelingt es der Sowjetunion nicht, den technologischen Rückstand auf den Westen, allen voran den USA, bis zu ihrem Zusammenbruch aufzuholen.

Lebedew besteht weiter der Entwicklung von Strukturen für parallele Berechnungen und der Intensivierung von Forschungen über Parallelität in Berechnungen. Er sagt auch voraus, dass Supercomputern mit hoher Leistung künftig wichtig werden. Seine eigene Serie von solchen Maschinen nennt er ELBRUS, so wie der höchste Gipfel Europas, den er mit 35 bestiegen hat.

Seine Supercomputer bekommt er jedoch nicht mehr zu Gesicht. Er stirbt am 3. Juli 1974 nach langer Krankheit 71-jährig in Moskau. Gesamthaft hat er mit Teams über 18 Grossrechner in etwas mehr als 20 Jahren entwickelt. 1996 wird er posthum mit dem Computer Pioneer Award ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die ihm selbst wohl egal gewesen wäre.

Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen